La dedicación de un día pa

Fue un día histórico para el sector del cómic

español. En la sesión de la Comisión de Cultura y Deporte celebrada en esa fecha

en el Congreso de los Diputados se ha aprobó por unanimidad la Proposición No

de Ley referida al “reconocimiento y dignificación del sector del cómic en

España”, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.

Todos los grupos, en sus respectivos turnos

orales, reconocieron la importancia artística, cultural e industrial del sector

del cómic que aspira a proteger esta PNL Al final de la sesión fue aprobada de forma unánime por todos los diputados sin

excepción.

Entre las 13 medidas específicas para

impulsar el sector que proponía el documento se encontraba la de instaurar un

Día del Cómic “para promover la divulgación del medio artístico, reivindicar su

papel social y de recuperación de la memoria artística e histórica de los

autores españoles”, proponiendo su celebración el primer sábado de marzo, mes

en el que nació la mítica revista “TBO”.

Mientras tanto, aprovechando el período de

crecimiento que está experimentando el sector y los canales de cooperación

abiertos con diversos organismos oficiales, Sectorial del Cómic decidió

impulsar ya el primer Día del Cómic el sábado 5 de marzo de 2022 con los

recursos a su alcance.

Un paso esencial fue escoger un cartel para

anunciar el evento. El encargado de ilustrar ese cartel de la primera edición

del Día del Cómic fue Magius (Diego Corbalán), ganador del Premio Nacional del

Cómic 2021.

La junta directiva de Sectorial del Cómic

propuso que en años sucesivos la primera opción para ilustrar el cartel del Día

del Cómic sea el ganador del Premio Nacional del Cómic del año anterior.

Aparte de sus sobresaliente mérito artístico,

la obra de Magius invita a la integración. En la jornada del cinco de marzo

también se conmemora el tebeo, la historieta, el manga, la novela gráfica, la

banda diseñada y toda combinación de texto y dibujo secuenciada, sea del género

que sea o reciba tal o cual denominación.

Los fastos de esa mítica jornada comenzaron

de forma oficial el 2 de marzo de 2022 con la Inauguración de la Exposición del

cómic “Estamos todas bien” de la autora Ana Penyas, Premio Nacional de Cómic

2018, en la Escuela de Arte “José Val del Omar” de Granada. Desde ese día y

hasta su culminación el 5 de marzo se desarrollaron

en este primer Día del Cómic más de 150 actividades en más de 26 provincias.

Aunque se contó con un nutrido apoyo de nuestros gobernantes, faltaba el reconocimiento oficial de la efeméride, y esto no llegó hasta el pasado 11 de julio de 2022 cuando el Consejo de Ministros acordó, a propuesta del ministro de Cultura y Deporte Miquel Iceta, la declaración del 17 de marzo Día del Cómic y del Tebeo. Con esta medida se pretende impulsar el sector, reconociendo, además, el papel de sus profesionales en la vida social y cultural.

Como se puede comprobar, la denominación cambió,

pasando a ser “Del Cómic y del Tebeo”. La fecha, por otra parte, se

trasladó: del 5 al 17 y se convirtió de móvil en inamovible. Precisamente el

peso del cómic en nuestra historia es el motivo de la elección del día 17 de

marzo, escogido en honor al inicio de publicación de la mítica revista de

historietas TBO, que dio nombre al propio fenómeno de la lectura en viñetas en

España y que se ha mantenido en el nombre de esta celebración como un guiño a

la creación española.

No queremos aguar una celebración tan

necesaria y tan largamente esperada,

pero nos vemos en la obligación de precisar que el primer número del TBO vio la

luz el 11 de marzo, en concreto el 11 de marzo de 1917. De todas formas, lo que

importa es que se recuerde el germen de nuestra historieta y ante esa memoria

todo lo demás resulta nimio.

Otra reforma se vinculó al autor del cartel

oficial, que debía ser un ganador del Premio Nacional del Cómic, pero no

necesariamente el del año anterior. En nuestra opinión, se trata de una medida

inteligente, pues así se puede dar reconocimiento tanto a artistas nóveles como

a viejas glorias del noveno arte. De esta forma, el cartel de 2023 ha sido

realizado por uno de los históricos ganadores del Premio Nacional del Cómic, de

hecho, el primero, allá por 2007. Se trata del mítico Max (Francesc Capdevila).

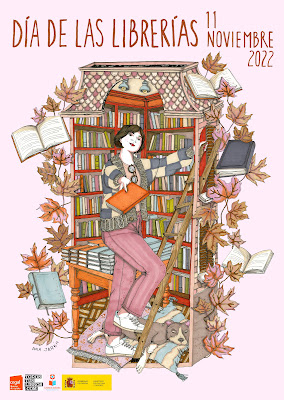

De esta manera el próximo 17 de marzo España

vivirá su segunda gran fiesta del cómic y del tebeo, una celebración con la que

el Gobierno de España que pretende reconocer el valor del cómic y del tebeo, el

peso de su historia y su importancia en el contexto actual, su diversidad,

creatividad y calidad. Se espera la celebración de más de 100 actividades desarrolladas

en la mayoría de las provincias españolas, en las que participarán espacios

culturales, librerías y centros educativos entre otros.

Nuestro instituto ya lleva siete años celebrando el cómic y no con un día, sino con unas jornadas, cuyas actividades se han prolongado, en algunas ocasiones, a lo largo de un semana.

No obstante, no queremos pasar de largo ante

este primer día del cómic y del tebeo en España, pues hay mucho y bueno que

conmemorar, empezando por los buenos ratos que hemos pasado con las historietas

de nuestra infancia y los primeros cómics y fanzines de nuestra adolescencia.

Se comprende que ante tal cúmulo de tesoros que

recordar y disfrutar no hayamos podido esperar más y hayamos comenzado la

celebración en su víspera.

Por ello, en los días 16 y 17 de marzo, la biblioteca pone a su disposición su colección de cómics para los grupos que deseen trabajar con ellos en clase o usar su sala de lectura para dar una lección magistral, como ha realizado la profesora Mari León. Los Departamentos de Lengua y Literatura y Geografía e Historia se unen a la celebración y comparten también sus nutridas colección de historietas. Complemento indispensable son nuestras sesiones fotográficas de nuestros alumnos vestidos de sus superhéroes favoritos.

Aprovechamos el día del cómic y del tebeo

para anunciar que las Jornadas del Cómic del presente año 2023 se celebrarán a mediados de mayo y que contarán con lecturas

de cómic en clase, día de Cosplay, talleres de historietas y otras

actividades que se irán sumando.

En esta ocasión, la organización de estas

jornadas, que serán las octavas, correrá a cargo no sólo de la Coordinación de

la Biblioteca, sino también con la de ComunicA, programa de los centros educativos

que se preocupa de mejorar la lectura,

la escritura y la lengua oral.

Y lo más importante: contamos con un grupo

numeroso de alumnos entusiasta de las

historietas, algunos ávidos lectores de nuestra colección de manga, otros con

verdadero talento para la ilustración, sin que falten tampoco los amantes del

cosplay. Con todos ellos contamos para la celebración de nuestras VIII Jornadas

del Cómic que hoy anunciamos.

__________________________________________________

El reportaje de esta actividad en el Facebook de nuestro instituto:

https://www.facebook.com/media/set?vanity=iesluisvelezdeguevara&set=a.689379386525128

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.webp)

.jpg)